遺言について

このような方は遺言を作っておくべき人です

最近は、遺言書を作成される方が増えております。

1人親に1人っ子で、その他の相続人はいない。

相続する財産が現金だけというケースは遺言書を作成する必要が無い事もあります。

しかし、しっかりと相続の準備として遺言書を残しておくべきケースは下記を参考にしてください。

- ご夫婦のみで、お子様がいない

- 先妻との間に子供がいて、且つ再婚しているケース

- 相続人である配偶者が認知症等で成年被後見人であるケース

- 相続人だけで、遺産分割協議書を作成する事が難しいケース

- 相続人毎に、内容に差をつけたいケース

- 相続に条件を設けたいケース

- 相続をしたくない相続人が存在するケース

- 既に亡くなっている子の妻へ相続したいケース

- 家業を営む場合に、家業用の資金を継いだ子に残したいケース

- 婚姻関係のない内縁の配偶者や、お孫さんへ相続をしたいケース

- 親戚・家族が居ないケース

- 遺贈などが目的で、相続人以外に遺産を贈りたいケース

- 相続人が居ないので、相続人ではない団体や個人に遺贈したいケース

などです。

上記以外にも遺言書を作成しておく必要があるケースがありますので、

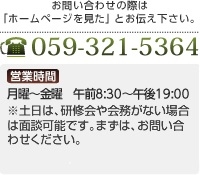

まずは専門家の司法書士堀木博貴事務所へご相談ください。

遺言の書き方

遺言書の作成に関して、法律で書き方や必須事項等が決められています。知識が無いと、せっかく準備しておいた遺言書も向こうになってしまう事があります。

正しい遺言書の作成方法をご説明致します。

しかし、本格的な遺言書を作成をお求めであれば専門家である司法書士等へご相談されるとよいでしょう。

遺言作成のポイント

(1)全て、被相続人が手書きすること

(2)録音や映像等は無効ですが、用紙や書き方(縦書き・横書き)の制限はありません。

筆記用具(ボールペン・万年筆)も好きなものを使用出来ます。

(3)氏名、日付、捺印(出来れば実印)が必須です。

(4)追加や訂正があった場合には、その箇所へ捺印・署名が必要です。

公正証書遺言の作成方法

(1)公証人役場で2人以上の証人が立会い作成します。

(2)口述にて、遺言者が遺言内容を公証人に伝えます。

(障害者の方は、手話や筆談にて申述することが認められています)

(3)公証人にて、内容を筆記し遺言者と証人に確認させること。

(4)筆記内容を遺言者と証人が、正しい事を承認し各自が署名捺印をします。

(5)最後に公証人が法律に定める手続きを踏み、正しく作成されたものであると付記し署名捺印を行うこと。

証人・立会人の欠格者について

証人になれる方には制限があります。

・未成年

・推定相続人

・受遺者とその配偶者

・直系血族

・公証人の配偶者

・公証人の4親等内の親族

・雇用人

・書記

上記の方は、証人にはなれませんのでご注意ください。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、安全で確実な遺言書であると言えます。

遺言者の口述から公証人が遺言書を作成し、保管まで行います。

作成時の口述の際には、証人が2人以上立ち会わなければいけません。

公証人が作成する遺言書が、公正証書を認められるには「遺言者」「証人」「公証人」すべての署名捺印が必要です。

遺言書で決められること

遺言書に記載し指定が出来る事柄は次のようなものがあります。

①法定相続分とは違う割合で相続させること

②遺産分割方法を定めること

③相続人を、法定相続人から削除すること

④法定相続人以外の人に財産を遺すこと

⑤遺言を執行する人を指定すること

⑥こどもを認知すること

⑦後見人を指定すること

⑧寄付や信託等の行為

2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分)

相続の方法は、遺言書がある場合と無い場合の2通りに分けられます。

「法定相続」「指定相続」に分かれ、遺産を相続する人の範囲や相続分が異なります。

■法定相続による相続人(法定相続人)

法定相続とは、民法の規定により決められている相続人から受け継ぐ相続分まで定められています。

法定相続人となれる人は以下の方です。

・配偶者(婚姻関係のある、夫または妻)

・子

・父母

・兄弟

・姉妹

となります。

その為、遺言書の無い場合は、親族の場合でも叔父や叔母、または内縁の妻やその子は相続を受ける事は出来ません。

法定相続人の順位

・配偶者は常に相続人になります。

・子(第1順位)

・父母(第2順位)

・兄弟姉妹(第3順位)

・上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。

■遺言相続による相続人(指定相続人)

遺言書が存在する場合には、相続人と相続分が被相続人の遺言書によって決まられています。遺言相続とも呼びます。

指定相続では、指定された相続人・指定された相続分が遺言書に記載されています。

もし遺言書にて、法定相続人への相続分が指定されていなかった場合にも、「遺留分」として最低限の相続が留保されていますので、法定相続人は遺産を相続することが出来ます。

被相続人は、遺留分を指定できません。

遺言書の執行の流れ

遺言の執行とは、遺言者の遺言の内容を実現することです。また、遺言を執行する人を遺言執行者といいます。

■遺言書の検出(発見)

遺言に封印がある場合は、第三者の立会いがあっても開封しない様に注意し、ただちに専門家にご相談ください。

↓

■勝手に開封をせずに相続人全員の立ち会いのもと家庭裁判所で開封

↓

■公正証書以外の遺言書の場合には家庭裁判所の検認を受ける

公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません。

↓

■遺言執行者が遺言を執行

遺言執行者が遺言によって指定されている場合には、その人が各手続きなどを行っていきます。

ただし、遺言執行者が選任されていない場合には、家庭裁判所に申し立てることによって選任してもらうことができます。